Vincent Peillon et la nostalgie révolutionnaire

Une tribune libre de Pierre de Lauzun, essayiste dont le dernier ouvrage s’intitule L’Avenir de la démocratie (FXGuibert

Pour comprendre ce que M. Peillon a en tête lorsqu’il parle de morale à l’école, il est éclairant de rappeler un texte de lui, issu de son livre, La Révolution française n’est pas terminée (Seuil, 2008) : « La révolution française est l’irruption dans le temps de quelque chose qui n’appartient pas au temps, c’est un commencement absolu, c’est la présence et l’incarnation d’un sens, d’une régénération et d’une expiation du peuple français. 1789, l’année sans pareille, est celle de l’engendrement par un brusque saut de l’histoire d’un homme nouveau. La révolution est un événement métahistorique, c’est-à-dire un événement religieux. La révolution implique l’oubli total de ce qui précède la révolution. Et donc l’école a un rôle fondamental, puisque l’école doit dépouiller l’enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l’élever jusqu’à devenir citoyen. Et c’est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l’école et par l’école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. »

Pour comprendre ce que M. Peillon a en tête lorsqu’il parle de morale à l’école, il est éclairant de rappeler un texte de lui, issu de son livre, La Révolution française n’est pas terminée (Seuil, 2008) : « La révolution française est l’irruption dans le temps de quelque chose qui n’appartient pas au temps, c’est un commencement absolu, c’est la présence et l’incarnation d’un sens, d’une régénération et d’une expiation du peuple français. 1789, l’année sans pareille, est celle de l’engendrement par un brusque saut de l’histoire d’un homme nouveau. La révolution est un événement métahistorique, c’est-à-dire un événement religieux. La révolution implique l’oubli total de ce qui précède la révolution. Et donc l’école a un rôle fondamental, puisque l’école doit dépouiller l’enfant de toutes ses attaches pré-républicaines pour l’élever jusqu’à devenir citoyen. Et c’est bien une nouvelle naissance, une transsubstantiation qui opère dans l’école et par l’école, cette nouvelle église avec son nouveau clergé, sa nouvelle liturgie, ses nouvelles tables de la loi. »

Ce texte se passerait presque de commentaire. On reçoit comme un coup de poing cette utilisation totalement décomplexée de termes religieux pour caractériser le fait révolutionnaire. En effet, même si un sentiment quasi-religieux pointe de façon latente sous l’affirmation laïque de beaucoup de militants, le vocabulaire correspondant n’est en général pas assumé. Chez notre apôtre, c’est le cas, et radicalement. Et cela va en l’espèce très loin : outre le vocabulaire, c’est toute une logique religieuse millénariste qui est convoquée et même radicalisée : l’irruption dans le temps d’une forme de transcendance ; la mutation métaphysique qui en résulte, l’émergence d’un être radicalement nouveau ; la dévalorisation totale de ce qui précède ; le devoir pour les adeptes de continuer à accomplir le geste salvateur et transformant etc.

L’énormité de la proposition conduit à s’interroger sur celui ou ceux qui la soutiennent. Car le propos échappe à l’analyse rationnelle. Il est déjà difficile, même pour un enthousiaste de la révolution française, de prétendre lui assigner des vertus aussi radicalement transformantes que celles qui sont décrites. On a du mal à reconnaître dans le militant PS moyen une humanité nouvelle dépassant tous les standards historiques ! Mais en outre l’affirmation manque totalement de soubassement philosophique : comment en effet s’expliquerait une telle rupture dans le temps, sans un Dieu ? Qu’est-ce qu’une rupture religieuse sans religion ? Comment l’histoire a-t-elle pu produire ainsi sa propre négation, en l’absence de tout principe transcendant, de tout au-delà ? Au moins Hegel croyait-il à l’intervention de l’Esprit. Et Marx fournissait une théorie concrète. Ici l’immanence se voit attribuer les vertus de la transcendance, sans aucune sorte d’explication. En bref le texte non seulement est dépourvu d’esprit critique, mais ne perçoit pas la gratuité de ses affirmations.

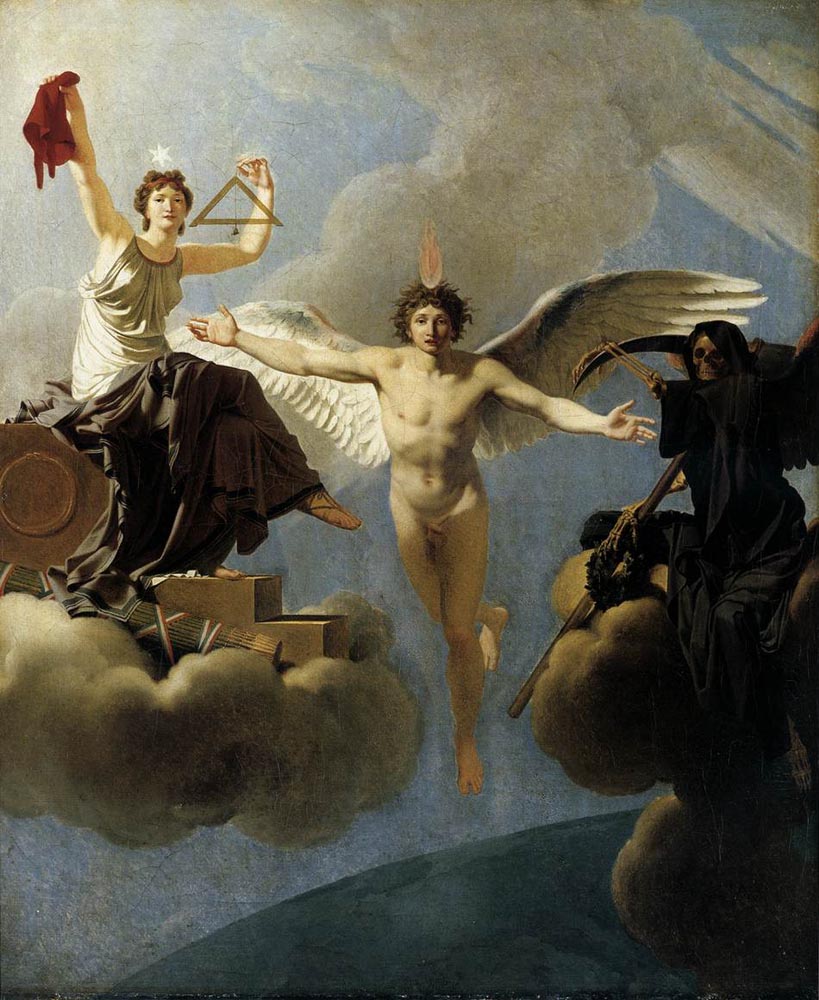

Mais nous sommes ici pour parler de l’école. Or c’est une instance centrale dans le processus décrit. Rappelons que le texte est de 2008, V. Peillon n’était alors pas ministre. Mais déjà il évoquait l’école comme la nouvelle Eglise, et les maîtres comme son clergé, et déjà il s’agissait pour elle de purifier radicalement les enfants qui lui sont confiés. Car sa mission première serait l’arrachement de l’enfant à tout ce qui a fait de lui ce qu’il est : sa famille, son passé, la société, la culture ambiante. Le résultat promis est lui aussi radical : rien moins que la ‘transsubstantiation’. Rappelons que c’est pour tout bon catholique la transformation du pain et du vin en Jésus- Christ, Dieu et homme. Une telle mutation radicale serait donc le but de l’école. Diviniser les élèves ?! Apparemment. On va donc bien plus loin que l’Eglise. Ici, grâce à l’école, les enfants deviendraient des dieux. Au fait, tant qu’à rester dans le contexte religieux, cela rappelle quelque chose : oui, c’est la promesse du serpent dans la Genèse ; et notre enthousiaste aurait pu ajouter : vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C’est donc bien là l’opération que vise Vincent Peillon : celle proposée par le serpent à Eve dans le jardin d’Eden.

Insensée, surtout pour un incroyant, cette opération est en même temps terrifiante par son potentiel totalitaire. On nous parle de régénération, d’expiation, on veut pratiquer un « arrachement ». Et ici ce sont les systèmes de rééducation du communisme maoïste qui viennent à l’esprit, le lavage de cerveau régénérateur. Comment ne pas voir enfin là la disparition radicale de toute forme de laïcité, au bon sens du terme, cette séparation au moins relative des pouvoirs qu’avait inaugurée le christianisme ? Ce qui est décrit ici est une théocratie radicale, confondant totalement l’Eglise nouvelle et l’Etat. Arrachant les enfants à leurs parents, on les configure au programme idéologique du régime, qui détient seul les clefs de la rédemption de l’humanité.

Tout cela éclaire d’un jour inquiétant le projet de morale à l’école, chéri de notre ministre. Il est en effet notable qu’il a repris à cette occasion une rhétorique tout proche de celle du passage cité, bien qu’édulcorée de la référence parareligieuse. Vincent Peillon devenu ministre a continué à affirmer que la vraie morale est émancipatrice et qu’elle s’oppose aux déterminismes et aux particularismes. Et que c’est l’Etat républicain qui la connaît, bien mieux que les citoyens englués dans leurs déterminismes. Ce qui est tout à fait incongru. Car le support naturel de la morale n’est pas l’Etat : c’est la conscience de chacun. Même si naturellement cela passe par des conceptions philosophiques ou religieuses particulières, et un apprentissage social. V. Peillon, lui, suppose à l’Etat républicain une capacité intrinsèque à discerner le bien, une sorte de connaissance innée que les personnes n’ont pas. En outre, le bien qu’il vise est un bien différent de la conception commune du bien, c’est une « morale » d’émancipation – si cela a un sens. Une morale dont seuls quelques initiés ont la clef.

Les Français demandent la morale à l’école, c’est vrai si on en croit les sondages – mais quand ils approuvent dans son principe l’enseignement d’une morale, ce n’est pas ce qu’ils visent. Ils veulent qu’on apprenne aux enfants à bien se comporter. Ils veulent donc une vraie morale. On peut objecter qu’il n’est pas facile de dire ce que c’est. On peut en discuter. Il est clair que dans la pratique on devra faire la part des réalités historiques et culturelles. Mais ce qui est au moins clair, c’est que l’Etat (républicain ou pas) n’est pas le mieux à même de décider quelle est la bonne lecture. Contrairement à ce que pense M. Peillon, il ne détient pas la formule de la vie juste. D’autant moins qu’en l’espèce il ne pose pas au départ une quelconque loi naturelle, mais une philosophie de l’émancipation qui ouvre la voie à une multiplicité irréductible d’interprétations, sans fonder de vraie morale. La bonne formule est au contraire à la fois de poser le principe de la loi morale objective, et d’admettre que la morale doit être reconnue par les intéressés et apprise en société, ce qui commence par la famille. Mais comme nous sommes dans une société divisée, la morale commune qu’on peut enseigner est forcément limitée. Ce qui, pour l’apprentissage de la morale, laisse la place centrale aux familles, et aux écoles qui en prolongent la tâche éducative ou devraient le faire.

Nous en revenons donc à la liberté scolaire. Les propos de M. Peillon nous rappellent par contraste à quel point elle est fondamentale et nécessaire au bien commun. Et que c’est d’abord la liberté de faire échapper les enfants aux idéologues. Car quel esprit sensé confierait des enfants à des doctrinaires animés par des visions aussi violentes et aussi irrationnelles ?

Partager sur :